|

結束了開幕式、頒獎典禮的喧嘩熱鬧,參加第51屆威尼斯雙年展的各國策展人、藝術家基本都已經離開水城。藝術界人士的“撤離”,將遍布水城的73個國家館、100多個藝術家參加的主題展和40多個外圍展完全交給日常光顧威尼斯的世界各地的普通游客,回歸安靜的雙年展展場似乎顯得與藝術無關,只是威尼斯旅游項目的一個組成部分。 檸檬黃色的蒙娜麗莎大幅海報在雙年展各個主要展區的門口充當標示牌,吸引游客進入展區參觀。這是出生于俄羅斯的藝術家GeorgePusenkoff的作品《蒙娜麗莎上太空》(manalisagoesspace),藝術家將這個全球聞名的藝術面孔用電腦軟件處理,并請意大利宇航員RobertoVit-tori在2005年4月15日將“新蒙娜麗莎”帶入外太空遨游。此件作品沒有在固定展場內陳設,它散落在各個展場內如同一件公共標示,完全化解了常規藝術品的固有展示思路。 美國館繪畫勢強 在全球藝術市場高調回歸繪畫的主旋律下,今年美國館拿出EdRuscha的10幅大型繪畫作品。彩色與黑白各半,黑白作品選取和彩色作品在相同地點和相似的角度進行創作。這是繼1992年“藍色系列”后的新作。EdRuscha的繪畫,選取美國日常風景中常見的加油站、快餐廳、工廠等建筑物的頂部,畫面留出大面積天空。現代人的空虛、失落和茫然還有一股與之矛盾的強勢的自信雜糅在一大片的“留白”里隱現。 在主題展選擇培根等大師繪畫作品展出后,緊鄰意大利館的美國館以EdRuscha繪畫在內容和空間上相互應和,后來者毫不遜色于大師之作,展現繪畫在當代藝術領域內新的發展和開拓。 英國館老頑童“開練” Gilbert&George是英國“老牌”頑童藝術家,兩人形象常年在世界各大美術館展出。今年英國館以兩人的最新繪畫作品為專題個展。兩人早在1968年就合作辦展,至今已成為英國的“名牌藝術”。此番展出的最新作品,是他們在回顧幾十年的藝術創作后進行的改變和新嘗試。他們在倫敦街頭出沒,猶如幽靈樣在各處突然閃現,作品以繪畫等形式表現兩人在表演中的主要過程。 以色列館幽默精彩 浩大的雙年展展場中,能夠吸引觀眾多作停留的作品就算是成功,但在以色列的展館中,大部分觀眾都是席地而坐,津津有味地看完近10分鐘的影像作品,一撥一撥進展館的觀眾有序地排隊等待觀看,場面之熱鬧實在出乎想像。 藝術家GuyBen-Ner以雕塑、影像兩種形式完成他的作品,展館一樓陳列一棵懸掛了各色木器零件的“樹”,一張松軟的床墊,2樓則播放根據這兩件道具制作的影像作品。畫面上播放一個“人”在蘇醒后發現一棵“樹”,他開始思考,摘取“樹枝”組接成椅子、桌子,在最后的反復思量下,“人”將剩下的所有“樹枝”做成一張床。詼諧的風格延續藝術家關于“樹”、“家具”的概念,形式上更加嚴謹且具冷幽默。 日本館由女性回顧歷史 日本館由日本藝術評論家笠原美智子(KasaharaMichiko)策劃,以《母親的2000~2005,未來的軌跡》(mather’s2000~2005,traceofthefuture)為題,展出日本女性攝影藝術家石內都(Ishiuchimiyako)的作品。這是繼1993年舉辦草間彌生個展、1997年舉辦內藤禮個展后,日本第三位女性藝術家在日本館舉辦個展。 石內都是曾獲得日本攝影大獎木村伊兵衛獎的女藝術家。她拍攝同齡女性足部、手部等細節,以不美麗的女性身體表現時間留給人的印記的攝影作品曾在上海亦安畫廊展出。 在日本館素白的展廳內,陳列藝術家拍攝其母親遺物的攝影和拍攝母親原居住地的錄像作品,猶如祭祀般展開。這不是一段母女親情的私人感情展示,而是將其母親作為日本二戰期間一代人飽經離亂的代表。 石內都的母親經歷了“偽滿洲國”的撤離、戰后的日本經濟蕭條,在丈夫經營破產后,她迫于生計在美軍基地工作。但石內都長大后和在美軍基地工作的母親產生很大隔閡,母女的感情并不融洽。 石內都在母親去世后將她的遺物諸如口紅、鞋子、假牙等生活用品都攝入鏡頭,并制作了一部影像在展場內播放。一向以女權主義者姿態出現的策展人笠原美智子曾說過:“辦展覽只是類似于向無比龐大的權威宣戰的堂·吉訶德或游擊戰的東西。但這種游擊戰不會偃旗息鼓。因為女藝術家的作品是并非他者的‘我’的問題,而是尚未謀面的‘您’的問題。” 一段母女的情感放大揣摩,就是日本民眾在戰后的復雜的心理。石內都超越新聞報道和史料堆積,從個人化的角度切入民族的心靈傷疤。那如蟬蛻般憂傷的女裙,懸掛在展墻上撩人憂思。 韓國館熱鬧,泰國館冥思 韓國館的題目是“門后的秘密”(secretbeyondthedoor),集中了上世紀90年代至今韓國有代表性的藝術家作品,既有剛逝世不久的樸某BahcYiso作品,也有剛畢業的藝術新人的作品。屋頂上還有崔正化(ChoiJeong-Hwa)的《欲望基地》(siteofdesire),將2萬個韓國家庭主婦常用的紅色塑料筐構建了一個迷宮。整個展館有盛開的“蓮花”、直達天花板的涂鴉,熱鬧且內容繁雜,反而令人印象不深刻。 與韓國館不同,泰國館展出兩個藝術家關于生死問題的作品,一位是5年前已經去世的MontienBoonma,他在愛妻去世后也身患癌癥,在作品中大量使用藥材,強調治療的意義。對于生命的留戀和積極態度令人動容。而女藝術家Arayarasdjarmreamsook的作品,則是陷入對死亡的一種迷戀,她在尸體的旁邊朗誦詩歌,并將這個過程錄制下來,在展廳播放。兩人的作品相互反照,別有一番關于生死的思考。 |

威尼斯雙年展部分國家館介紹

2006-06-12 12580 0 139

139

評論區(0)

正在加載評論...

相關推薦

-

設計欣賞

設計欣賞

前工業建筑改造設計:798 攝影工作室

2025-08-22 2033 -

設計欣賞

設計欣賞

1975 年夯土老屋設計:廢墟中的鄉愁

2025-08-22 2019 -

設計欣賞

設計欣賞

首爾新店設計:由多層停車場改造的現

2025-08-26 1908 -

設計欣賞

設計欣賞

coHouse 弗洛里亞諾波利斯島住宅設計

2025-08-28 1861 -

行業資訊

行業資訊

Lamett樂邁石晶產品硬核測評:零醛、

2025-09-03 1833 -

設計欣賞

設計欣賞

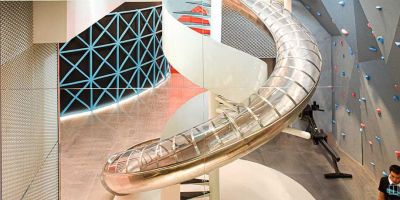

RAMOPRIMO MFIT SPACE 健身房設計:

2025-08-26 1770 -

設計欣賞

設計欣賞

以設計筑庇護:Casa Sadowski 住宅

2025-09-03 1686 -

設計欣賞

設計欣賞

Lilly Marques 設計助力:<哈克尼類

2025-09-05 1671