英國大使館文化教育處在2003年成功舉辦了“新居家時代”(室內設計展)和“設計盛宴”(工業(yè)設計展)后,2005年又將帶來另一重要的平面設計展覽-溝通(Communicate),一個集自六十年代以來英國獨立平面設計代表作品的展覽。 “溝通”是第一個探索英國平面設計最新發(fā)展狀況的重要展覽,它代表了20世紀60年代以來英國平面設計的最高水平。展覽將展示600多件崇尚獨立精神的英國平面設計師的作品,包括七個部分組成:出版、標識、藝術、音樂、網(wǎng)頁、社會現(xiàn)實和設計師原創(chuàng)。 此次展覽將展示一個令人激動的、多層面的英國平面設計,同時追溯和闡述平面設計在英國的發(fā)展,并聚焦于較小的獨立工作室及團隊過去四十年里值得稱贊的極富于創(chuàng)意、革新和高度關注的設計作品。展覽中的作品不但具有藝術原創(chuàng)和審美欣賞價值,而且它們已在實際的商業(yè)文化運用中廣受大眾的歡迎。 展覽匯聚了超過100位英國平面設計師的作品,其中不少是曾經(jīng)影響英國平面設計領域發(fā)展的著名設計師。展覽作品不但以平面海報的形式展出,在網(wǎng)頁和音樂等板塊的展覽還將以多媒體互動的方式進行展示,讓觀眾能更深切的體會平面設計的文化滲透力,并了解“平面設計”的多領域創(chuàng)意。 英國大使館文化教育處希望能為國內設計界的朋友們帶來代表英國平面設計最高水平的作品,為中英兩國的藝術設計領域建立對話和交流的平臺。在展覽期間還將舉辦研討會及公眾講座,務求以多層面的形式讓更多的大眾有機會了解和參與到此次活動當中。 展覽時間和地點 時間:2005年9月6日至22日,每天9點至17點 地點:中華世紀壇藝術館一層中心展廳(北京海淀復興路甲9號) 展覽導言 《溝通》呈現(xiàn)給諸位崇尚獨立精神的英國平面設計師的作品,時間跨度為六十年代至今。這些設計師有的自己運作,也有的三三兩兩結成伙伴關系共同運作。還有一些人創(chuàng)業(yè)之初規(guī)模很小而現(xiàn)在已經(jīng)雇傭20人之多。無論公司屬于哪種情形,公司的所有權都掌控在創(chuàng)業(yè)者手中,而且他們只需要對自己負責。這些設計家們選擇了獨立運作,因為他們擁有獨自的見解。對他們而言,重要的是承接的項目能夠讓他們淋漓盡致地發(fā)揮其熱誠和才能。他們中許多人強調必須盡可能地保持創(chuàng)作自由。 正是這一群風格各異的視覺溝通者在全世界興起了形形色色的設計文化的熱潮,其能量之大、獨創(chuàng)性之高都屬世界一流。自從六十年代以來,許多重要的新理念、新風格、新導向紛紛從他們的工作室涌現(xiàn)出來。而這些旋即被設計領域內缺乏獨立性的部門所采納,速度之快足以證明獨立設計師門的適應性和生命力。獨立平面設計師們和設計主流的關系很復雜。他們的工作直接或間接地體現(xiàn)出某種批判力,矛頭指向設計與視覺溝通領域內更為廣泛的潮流。在某些情況下,雖然他們大抵不直抒己意但他們仍然不按照傳統(tǒng)規(guī)約行事。屬于這一范疇的設計家也各不相同,其中包括Vaughan Oliver, Siobhan Keaney, Why Not Associates, Mark Farrow, North, Intro,和Kerr Noble。另一些人的聯(lián)盟則帶有明顯的政治色彩而且他們把設計作為批判的手段。如六十年代的Robin Fior和Ken Garland,七十年代的David King,八十年代的Neville Brody,以及九十年代的Jonathan Barnbrook和Lucienne Roberts,都屬于這一種。 現(xiàn)在比以往更能證明獨立精神的重要性。這個時代擁有巨大的媒體組織,它那無情的擴張過程會一股腦地吞掉出版社、報紙、雜志、電影制片廠和唱片公司。這些全球化的企業(yè)旨在征服廣大的受眾,所用的技法往往是程式化的,就象它們的信息一樣陳腐老套。尚未被吞掉的獨立出版社、出版物、電影制作者以及唱片公司努力抓住被迫收縮的選擇空間,提出難以預料的多種選擇。在越來越趨向視覺化的社會中,獨立設計師起著舉足輕重的作用,他們的存在使溝通渠道暢通。沒有這些設計中介,視覺環(huán)境將會失去豐富性、活力以及批判性的思維。我們應該認可和贊賞他們對于英國文化生活的貢獻。 出版 英國文化一直以來都被人們描述為文學文化而非視覺文化。然而這種關系到了六十年代卻開始改變。諸如《城市》(Town)和《新星》(Nova)這樣的雜志都把好文章放到精美絕倫的美術頁中去。企鵝出版社繼續(xù)出簡裝本,而且封面封底的各種精致畫面都帶有企鵝一貫的視覺標識。至于那些反叛的地下出版物,以Oz雜志為代表,則專門以狂放不羈的版面和野性大膽的視覺意象為關鍵信息。此后青年文化便成為了平面設計的實驗平臺。到了八十年代,以自我意識為設計風格的雜志如i-D和The Faced對英國視覺文化的發(fā)展方向有巨大影響。報紙也開始意識到平面設計在吸引讀者和傳達信息方面的威力。然而一直到八十年代《獨立報》(The Independent)和David Hillman按照歐洲面孔重新設計的《衛(wèi)報》(The Guardian)面世之后,報紙才終于意識到版面必須賞心悅目。《衛(wèi)報》不斷改進的設計一時間成了樣板,而且它的網(wǎng)站也反映出它自身的編輯風格。到了九十年代,平面設計已經(jīng)被所有出版計劃視為必不可少,而且作為創(chuàng)作和消費的書籍也變得越來越漂亮。 標識 設計的中心任務之一就是體現(xiàn)身份認證。六十年代初期,機構的身份往往被描述為“屋企風格”,但是這一術語很快就被企業(yè)標識這個概念所取代。Fletcher/Forbes/Gill于六十年代為Pirelli公司所做的設計不論是廣告牌、印刷廣告還是小冊子都圍繞著該公司的基本圖標而有所變化。身份認證的問題對零售商也同樣重要。受John McConnell的Art Nouveau風格的啟發(fā)而設計出的工裝制服被用到Bib這家公司的所有包裝和標識上,此舉為打造這一時髦形象做出了貢獻。到了九十年代,身份認證的方法更加靈活,但是“品牌”這一術語更為人們青睞。Aboud Sodano為Paul Smith設計的標識被用在數(shù)百個根本不同的產(chǎn)品上。風格不限于唯一的一種,多樣化才是關鍵。Siobhan Keaney為The Mill這家電視后期制作公司所設計的身份標識,最為醒目地顯示出此種傾向。九十年代的電視頻道之間的競爭越發(fā)激烈,搶眼的標識對一個頻道推出的節(jié)目至關重要。Lambie-Nairn為BBC2設計的標識經(jīng)歷了許多次明智的改頭換面,他的設計成為該行業(yè)的新標準。 藝術 到藝術領域去占有一席之地對平面設計者顯然具有吸引力。電影制作者、劇團、美術館和博物館一類的客戶往往有相同的世界觀和視覺品味。只有在這個領域中,街頭的廣告牌還能保有其重要性。George Mayhew為皇家莎士比亞劇團所做的設計和Graphic Thought Facility為莎士比亞環(huán)球劇場所做的設計之間相隔了30年,雖然風格不同但目的都是為了促銷。Richard Hollis和Whitechapel畫廊(Whitechapel Art Gallery)的關系始于六十年代,可說是設計師-畫廊合作伙伴關系中歷史悠久、碩果累累的那一種。這種關系既考慮到經(jīng)濟和實際因素又兼顧具有明確定義的標識要求,使畫廊看起來既可親又端莊。九十年代早期,CDT的頗具影響力的英國國家歌劇院的無襯線字體的標識最好地說明了藝術組織的視覺表現(xiàn)是多么重要。State為Onedotzero電影節(jié)逐步改進了標識設計,因而顯示出移動影象和印刷品共享相連意象是多么具有影響力。Hi-Res!設計的實驗性電影網(wǎng)頁把電影敘事推向一個新維度。 音樂 英國流行音樂在世界上的影響力僅次于美國。如此高水平的創(chuàng)造力需要旗鼓相當?shù)母咚揭曈X回應。到六十年代中期,樂隊開始把他們的唱片當作藝術品來做,因而他們需要與之匹配的封套。披頭士開了先河,“左輪手槍”(Revolver),“佩玻軍士”(Sgt. Pepper)和其他專集用了一系列的古典裝潢的唱片封套。有些通才的設計師如Robert Brownjohn對此做出了突出的貢獻,但是大部分唱片封套設計師都是專才,自Hipgnosis以來的唱片封面設計都是緊扣音樂內容的。七十年代晚期朋克潮之后出現(xiàn)了視覺資源的大爆炸。英國音樂平面設計引領潮流,平面藝術設計大師,如Barney Bubbles, Malcolm Garrett, Peter Saville和Vaughan Oliver創(chuàng)造了這一時期最輝煌的一些作品。這一行業(yè)的優(yōu)勢在于風格的靈活。這使它既能表現(xiàn)嚴苛的八開的版面設計又能表現(xiàn)爵士樂中的連復段或是Tomato的即興表演。進入2000年,盡管人們有些擔心音樂平面設計的空間會變窄但這仍然是一塊大膽創(chuàng)新之地。Julian House的作品就是明證,他綜合了各家的影響,從流行樂到新浪潮,都浸透著逼人的數(shù)碼時代的美感。 社會現(xiàn)實 英國平面設計師們一直以來都少有主動投身到政治和社會爭端中去。只有在非常緊張的時刻,事件爆發(fā)了,他們才會介入。通常他們都會固守原有的政治信仰。他們曾介入五十年代開始并持續(xù)到六十年代的抗議核武器示威。Robin Fior和Ken Garland為百人委員會和裁核運動制作的廣告牌具有永久的力量。在七十年代和八十年代,David King,此人曾為《星期天泰晤士報》雜志(Sunday Times Magazine)工作,創(chuàng)作了具有煽動力的標語牌抗議南非種族隔離和極右翼民族陣線的興起。雄心勃勃的設計師們的創(chuàng)新想法有時候也只能讓位于平庸的市場需要或缺乏設計意識的客戶,然而他們有時也和慈善組織有效合作,比如Sans+Baum這個致力于突破乳癌研究的慈善機構。畢竟象Jonathan Barnbrook這樣利用頗具挑戰(zhàn)性的美學設計表達個人政治信念的設計作品并不常見。不和某一項事業(yè)聯(lián)系在一起,此種設計所能取得的成就必定是有限的。 設計師原創(chuàng) 平面設計師總是給自己找項目。不同學科的匯合處就存在著設計,這一點鼓舞著一些人去跨越學科界限。1960年,John Sewell曾在英國廣播公司任職,他是電視平面設計的先鋒。他寫了一部諷刺自動化的電影,并任導演和解說。無論是在版面樣式、制片設計以及影片中的調侃,無一不體現(xiàn)出設計者的洞察力。在七十年代和八十年代,一些設計公司如Pentagram和Trickett & Webb已經(jīng)找到閑暇從事業(yè)余的設計。然而一直到九十年代,才有多一些的英國設計師開始將商業(yè)設計放在一旁而專心投入雄心勃勃的個人項目。Neville Brody的實驗性的字體創(chuàng)意公司Fuse于1991年創(chuàng)建,而且接下去十年都在出版,對國際版面設計的大辯論做出了有目共睹的貢獻。設計師們在當代文化中的主角地位越發(fā)清晰可見。設計團隊如設計師共和國(The Designers Republic), Tomato和Fuel 理直氣壯地認為他們的個人印記以及移動影像項目就是某種形式的‘平面設計權威’,理應獲得大家的認可。他們的這些想法為平面設計的崛起和應用帶來了變化,同時也在影響著受眾對這一領域發(fā)展前景的接受。 網(wǎng)頁 互動性質的數(shù)碼媒體設計雖然剛剛起步,但是在規(guī)模上卻堪與繁榮的三維動畫媲美。有些功成名就的英國平面設計師,比如Neville Brody, The Designers Republic和Tomato,已經(jīng)做起了網(wǎng)頁設計,但是另一些設計者還在觀望。媒體早已受到各種各樣實踐的沖擊,印刷媒體的傳統(tǒng)界限已經(jīng)被大大地突破。無論產(chǎn)品設計、界面和互動設計、還是建筑設計和游戲設計均如此。平面設計的影響體現(xiàn)在三個層面:美學和版面設計、思維方式的概念化以及工藝與方法。英國的網(wǎng)頁設計師常常體現(xiàn)出一種精英的風格,不象美國設計師那樣關注功能效益。Hi-Res!設計的實驗性電影網(wǎng)頁著力于情感誘發(fā)和沮喪之間相互關聯(lián)的狀態(tài),從而把電影敘事推向一個新維度。與此形成對照,Less Rain則致力于演繹“少即多”的思維方式,令各種元素之間呈現(xiàn)合理而有機的搭配,以避免網(wǎng)址功能超載。《衛(wèi)報》的網(wǎng)頁是Brody設計的,后來又不斷刷新,該網(wǎng)頁傳承了新聞報紙的特征。網(wǎng)頁設計對平面設計有深刻影響,而兩者之間的互動將會推動這兩門學科的發(fā)展。 |

“溝通—自六十年代起的英國平面設計展”將在京舉行

2006-06-12 4722 0 49

49

評論區(qū)(0)

正在加載評論...

相關推薦

-

設計欣賞

設計欣賞

前工業(yè)建筑改造設計:798 攝影工作室

2025-08-22 2039 -

設計欣賞

設計欣賞

1975 年夯土老屋設計:廢墟中的鄉(xiāng)愁

2025-08-22 2024 -

設計欣賞

設計欣賞

首爾新店設計:由多層停車場改造的現(xiàn)

2025-08-26 1915 -

設計欣賞

設計欣賞

coHouse 弗洛里亞諾波利斯島住宅設計

2025-08-28 1868 -

行業(yè)資訊

行業(yè)資訊

Lamett樂邁石晶產(chǎn)品硬核測評:零醛、

2025-09-03 1839 -

設計欣賞

設計欣賞

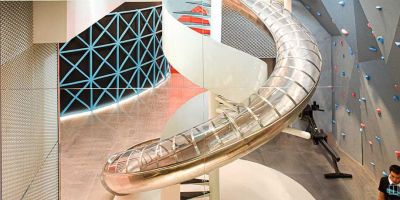

RAMOPRIMO MFIT SPACE 健身房設計:

2025-08-26 1776 -

設計欣賞

設計欣賞

以設計筑庇護:Casa Sadowski 住宅

2025-09-03 1691 -

設計欣賞

設計欣賞

Lilly Marques 設計助力:<哈克尼類

2025-09-05 1676