|

2005年10月15日,湖南大學的岳麓書院平添幾分熱鬧。建筑學術界的泰斗鐘訓正院士、戴復東院士,世界華人建筑師協會主席潘祖堯先生,以及以設計大師崔愷為代表的一大批中青年設計先鋒和全國知名建筑院校和建筑學術雜志的代表在此歡聚一堂,出席為期2天的“2005當代中國建筑創作論壇”,共同討論中國建筑的現狀及未來。 本次論壇是由當代中國建筑創作論壇組委會主辦,中南大學、湖南大學聯合承辦的。它以“審視當代中國建筑創作十年”為主題,揭示近10年中國建筑創作的成就與問題,關注建筑師主導下的城市設計,探討跨學科的建筑創作與實踐,呼喚具有地域文化的精品建筑,并期望形成有效的建筑評論機制以促進和繁榮建筑創作。 在論壇上首先發言的是同濟大學建筑學院的名譽院長戴復東院士。他認為我們的建筑師應該合理合法合情地創作,同時我們也需要有嚴肅嚴格寬容地評論。他以國家大劇院為例,指出我國因為建筑評論人才的匱乏,導致奇怪、夸張和奢侈的建筑在中國的大地上大行其道。 本次論壇的秘書長吳國力先生的發言主要討論的是建筑作品的評論問題。他認為我們應該從建筑的功能性(適用性)、規限性、創造性和地域性等四個方面入手,來評價建筑作品。他特別強調了建筑的地域性問題,認為“對地域性的處理的好壞是一個建筑師是否成熟的體現”。吳國力先生同樣也提到了國家大劇院,希望我們能夠盡快地建立完整的建筑評論體系,避免重蹈覆轍。 同濟大學建筑與城市規劃學院的博導盧濟威教授認為目前我們的城市建設已經從追求數量進入到追求質量(或質量、數量并重)的階段,人們已經越來越多開始關注整體形態的完善、環境品質的優化、城市活力的提升和特色的塑造,城市設計的概念由此變得越發清晰。城市設計應該是結合編織和創作的一個獨立學科,同時與城市規劃和建筑設計發生關系。在城市設計中,應立足建立五個體系:空間使用體系、交通空間體系、公共空間體系、空間景觀體系以及自然景觀體系。 建設部建筑設計院、教授級高級建筑師崔愷大師作了題為“建筑創作中的文化意識”的精彩演講。他指出,在當代評價建筑已經不能再用“美觀”這一單一的評價標準了。因為單純的“美觀”是難以表達地域文化的,并且美觀帶有強烈的主觀意識。用“文化”取代“美觀”,因為文化是通過演進積淀而成,非僵死的。文化是一種創作態度,觀念和意識,它應該深深根植于建筑師創作的每個階段。 為了使討論更有針對性和深入,本屆論壇還采用了分論壇的形式。第一分會場上半場的主題是“呼喚精品建筑,關注建筑細節”,由崔愷大師和深圳設計院院長葉青女士主持。下半場主題為“跨學科的建筑創作與實踐”,由清華大學建筑系主任朱文一先生和湖南大學建筑學院院長魏春雨先生主持。上海興田建筑工程設計事務所的王興田通過解讀南通珠算博物館中蘊涵的如傳統水墨畫的意境之美,表達了建筑師立足本土文化,突出地域文化,對傳統建筑文化發掘、提煉,用抽象的方法加以表現的設計理念。天津大學趙勁松則認為,中國建筑界現在處于普遍的平庸之中,中國的建筑大部分缺乏原創性,建筑設計成為了“消費品市場”里的“視覺的狂歡”,我們只有提倡原創,在設計中注意細節研究才能夠走出這一平庸。華東建筑設計院總建筑師汪孝安認為建筑是一門受控的藝術,“分工細化的團隊協作制,專業化的技術支持體系,設計及現場施工的全程控制,是做好建筑的保證”。在這一分論壇上,與會者還討論了綠色生態設計、可持續營造、新的語境下建筑師應該如何應對等問題。 第二分會場上半場主題為“建筑師主導下的城市設計”,由王路和劉谞先生主持;下半場主題為“城市可識別性場所的營造”,由天津大學建筑設計研究院楊秉德先生和中南大學城市設計研究院所長張楠教授主持。第三分會場上半場主題為“工作營造模式與建筑創作潛力的激發”,由王竹先生和許安之先生主持;下半場主題為“新時期下建筑評論機制營造”,由孔宇航和李曉峰先生主持。在第二會場的討論中,與會者普遍認為我們的建筑應該與具體的文脈和地理環境相融洽,只有這樣才可以做出精品的建筑來。相比而言,第三分會場的討論似乎和建筑的實踐有些游離。它討論的是建筑的產生模式和評論機制的問題,與會的建筑師和評論家認為中國已經到了需要建立起完整的評論制度的時候了。 本次的論壇時間雖短,但它對于中國建筑的現狀作出了較為全面的論述,對于一些不合理的現象提出中肯而有建設性的批評,來自全國的建筑師和批評家也分別以自己的實踐和理論對于為中國建筑的未來勾畫了藍圖:在完整而合理的建筑評價機制的作用下飽含地域文化的精品建筑如雨后春筍般在中國大地上涌現出來。這一藍圖并非遙遙不可及,如果我們的建筑師能夠從現在的迷茫中清醒過來,重新建立起建筑師所應有的責任感和使命感,在地域文化和傳統文化的再發掘中,找到他們與現代建筑文化的結合點,我們的建筑時代也就到來了。 (特約記者 孔新民) (CSC編輯) |

中國建筑尤需體現中國特色——2005當代中國建筑創作論壇側記

2006-06-12 15897 0 177

177

評論區(0)

正在加載評論...

相關推薦

-

設計欣賞

設計欣賞

前工業建筑改造設計:798 攝影工作室

2025-08-22 2073 -

設計欣賞

設計欣賞

1975 年夯土老屋設計:廢墟中的鄉愁

2025-08-22 2054 -

設計欣賞

設計欣賞

首爾新店設計:由多層停車場改造的現

2025-08-26 1953 -

設計欣賞

設計欣賞

coHouse 弗洛里亞諾波利斯島住宅設計

2025-08-28 1893 -

行業資訊

行業資訊

Lamett樂邁石晶產品硬核測評:零醛、

2025-09-03 1870 -

設計欣賞

設計欣賞

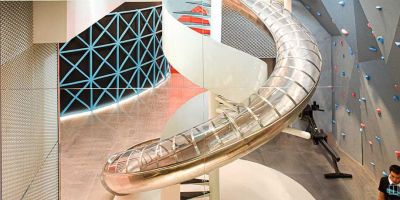

RAMOPRIMO MFIT SPACE 健身房設計:

2025-08-26 1807 -

設計欣賞

設計欣賞

以設計筑庇護:Casa Sadowski 住宅

2025-09-03 1734 -

設計欣賞

設計欣賞

Lilly Marques 設計助力:<哈克尼類

2025-09-05 1707