姚錦發(fā)近期創(chuàng)作的兩個(gè)系列,包括《霧荷系列》和《江山系列》,都顯示出了一個(gè)十分可喜的苗頭:即是大膽探索具有本土“文脈”的中國當(dāng)代油畫。

眾所周知,西方的“靜物”和“風(fēng)景”都是藝術(shù)家對(duì)自然的模仿和再現(xiàn),人文的意義往往被隱藏到了自然符號(hào)的背后。而中國的“山水”和“花鳥”卻是經(jīng)過藝術(shù)家精心提煉以后,將自然和人文融合在了一起,且是互為表里的人文化符號(hào)。故而精神性內(nèi)涵早已溢于言表,毋須再隱藏什么。然而,這里的“互為表里”和“溢于言表”卻又不同于西方的現(xiàn)代表現(xiàn)主義和抽象主義藝術(shù),理由是作為“骨架”的“山水”和“花鳥”依然充當(dāng)著意義的重要構(gòu)件,并受到了藝術(shù)家的厚愛,且往往是一詠三詠,意猶未盡。

“江山”系列的表現(xiàn)手法已明顯地在向山水畫的筆墨效果回歸。這種回歸也可以說是當(dāng)今時(shí)代的一種“集體無意識(shí)”。這一關(guān)鍵性轉(zhuǎn)變的實(shí)質(zhì)在于“文脈”上有了承接。一句話:有此轉(zhuǎn)變,即“文脈”通暢?在“江山”系列中,畫面上已是平遠(yuǎn)空闊,煙水渺茫,遙襟俯暢,逸興遄飛。我們又能從中直接體悟到中國人所特有的一些宇宙意識(shí):“天行健,君子以自強(qiáng)不息”(《象傳》),“蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也……江山之清風(fēng),與山間之明月……是造物之無盡藏也,而吾與子之所共識(shí)”(蘇軾:《前赤壁賦》)。這些體悟已非“尋根”,“鄉(xiāng)情”所能包括,所以,“江山”系列在品格和意蘊(yùn)上,都已非姚錦發(fā)以往的“風(fēng)景”所可比。正是這一點(diǎn),深深地吸引了我。

摘自《人生三夢——評(píng)姚錦發(fā)的藝術(shù)道路》 陳孝信

開幕時(shí)間:2006年9月2日19:30開始

展覽時(shí)間:2006年9月2日至9月14日15:00-23:00

地點(diǎn):頂層畫廊,南京東路479號(hào)先施大廈12層

江上清風(fēng)--姚錦發(fā)油畫展杭州開幕

2006-09-05 13027 0 147

147

評(píng)論區(qū)(0)

正在加載評(píng)論...

相關(guān)推薦

-

設(shè)計(jì)欣賞

設(shè)計(jì)欣賞

首爾新店設(shè)計(jì):由多層停車場改造的現(xiàn)

2025-08-26 2006 -

設(shè)計(jì)欣賞

設(shè)計(jì)欣賞

coHouse 弗洛里亞諾波利斯島住宅設(shè)計(jì)

2025-08-28 1940 -

行業(yè)資訊

行業(yè)資訊

Lamett樂邁石晶產(chǎn)品硬核測評(píng):零醛、

2025-09-03 1931 -

設(shè)計(jì)欣賞

設(shè)計(jì)欣賞

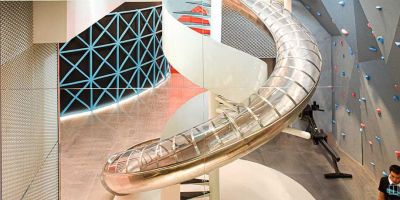

RAMOPRIMO MFIT SPACE 健身房設(shè)計(jì):

2025-08-26 1859 -

設(shè)計(jì)欣賞

設(shè)計(jì)欣賞

以設(shè)計(jì)筑庇護(hù):Casa Sadowski 住宅

2025-09-03 1794 -

設(shè)計(jì)欣賞

設(shè)計(jì)欣賞

Lilly Marques 設(shè)計(jì)助力:<哈克尼類

2025-09-05 1765 -

設(shè)計(jì)欣賞

設(shè)計(jì)欣賞

Hazard Studio 設(shè)計(jì):舊車站里的 “

2025-09-05 1747 -

設(shè)計(jì)欣賞

設(shè)計(jì)欣賞

設(shè)計(jì)敘事:《兩院之家》的 “庭院導(dǎo)

2025-09-08 1729