|

設計管理: 中國企業的創新之源 能否實現從“中國制造”到“中國創造”,設計管理是重要而復雜的一環,因為它涉及到與企業戰略的匹配、人才培育、創新流程和文化的建立等方方面面 特約作者: 黃 蔚 |

|

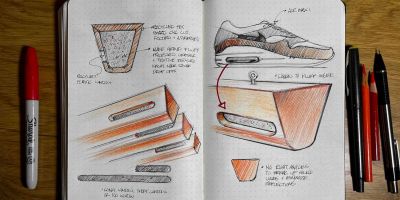

當更多的中國公司開始意識到設計創新的價值時,卻往往會在實踐中面臨困境: 對設計研究的投入,能否獲得相應的回報?花錢請的設計公司為什么不聽話?創新戰略如何與產品項目銜接?自己的團隊為何總是缺少靈感?當你對其中的一個或者多個問題有同感時,這就說明你已經遭遇到組織內部設計創新的真正動力從何而來這樣的難題了。 具體而言,好的設計管理需要在組織內部解決三個方面的問題: 將設計管理的目標同商業戰略結合起來;管理好那些產生好點子的設計人才;培育積極應變市場的創新流程和凝聚各方力量的創新文化。 從無到有,制定設計戰略 首先,制定設計戰略絕非一日之功,必須長期投入。換句話說,CEO 的思維不應該僅僅停留在如何控制成本進行設計,而是應該長遠地考慮如何利用設計提高收益。許多本土的企業家傾向于看到實際的事物再去做相應的投資。他們可以在模具制作上一擲千金,而對前期的設計研究卻很少投入,以至于有的國際設計公司幫本土企業做方案,國內老板只樂意付草圖的錢,而不愿意為設計研究買單,導致公司輕視消費者研究,造成產品最終沒有競爭力。反觀韓國的三星電子,1996 年,三星管理層將當年定為“設計革命年”。2000 年,三星提出“設計驅動型管理”(design-driven management),翌年成立設計中心。在三星的設計戰略下,公司通過多種途徑提升自己的設計能力,如: 與 Design Continuum 等頂級咨詢公司進行的眾多合作;建立三星創新設計實驗室(IDS);公司的設計人員被派往國外,在時裝商店、化妝品專業公司或設計咨詢機構待上數月,以便跟上其他行業的發展潮流。 使用優秀的設計管理人才 比如,好的“設計指揮家”應該具有嫻熟的待人接物技巧,親和力強,能起到“聚焦資源”的作用,能夠讓集團充分了解設計團隊的需求,團隊成員也很清楚能夠獲得的資源。指揮家能夠針對企業特定的戰略,統合相關的資源力,理清所有相關應當做的事,加以有序化,并且注入引導、推動的力量,最終達成目標。這就是設計總監的領導力。對 CEO 來說,設計總監的人選并不一定是設計師出身。一個創新設計的管理者,可以由那些既懂得管理,又有跨學科經驗,并對設計感興趣人來擔任。 設計人才應當具備兩種素質,一是溝通能力。在日常的工作中,一種優秀的創意,一個歷經苦苦思索的方案,往往會在最后的陳述中受很多溝通和傳達技巧的束縛,從而使得評審效果大打折扣。我相信,創新領域中的表達,要比普通商務溝通技巧更為復雜。同樣一句話,聽眾會因各自知識體系、價值觀等的影響而有花樣百出的理解。尤其是,對于一種嶄新的概念而言,如何通過合理的溝通,進而獲得管理層的贊許,并最終得到財力支持,是設計管理面臨的一個至關緊要的環節。不然,創意將永遠滯留在團隊內部,不會產生任何效益。 其次是團隊協作能力。很多工業設計師堅信自己是一名藝術家,而忽視了工業設計其實是一項團隊作戰的科目,單打獨斗帶來的結果很可能就是產品無人問津。習慣于悶頭畫草圖的設計師,需要同公司其他部門的團隊協調,解決資源整合的各種難題。這要求設計師必須了解公司品牌、營銷和運營中各個層面的問題,才有可能真正將設計戰略貫徹到公司的商業目標中。 打造創新文化 反觀國內的許多企業,領導人不愿意在設計軟環境上增加投入,公司的設計人員只是“小美工”而已,而對于外部聘用的顧問團隊,老板們更容易根據過往的經驗而做出自己的判斷,忽視專業的建議。現在,業界的“比稿現象”背后的心態是: “我花了錢,你就得聽我的。”老板們會挑選自己喜歡的設計,而非真正符合市場需求的設計。相反,國際企業邀請專業公司的心態是: “我相信你,是因為我花錢了。”但前提是經過了對合作方專業能力的考察。一旦啟動合作,就會信任和放手讓專業人士去做專業的事。 還有不少本土企業家不理解設計管理的含量,把設計理解為設計師的“靈光一動的閉門造車”。比如,在成熟的設計管理中,完整、仔細的消費者研究,相當的重要。國際上很多知名設計公司大多采用一種稱之為“觀察實驗室”(observation lab)的方法,作為獲取靈感的源泉,而不是靠一兩個天才的員工偶爾產下“金蛋”。法國迪卡儂公司將其設計辦公室設在賣場的樓上,所有的設計師都可以透過玻璃觀察到顧客挑選他們的產品時的行為模式和反應,從而記錄到相關的消費行為數據。而這些觀察,恰恰是他們產生設計靈感的基石。 再比如,在國家調控房地產市場的同時,一些日本家電制造商前來尋求橋中設計咨詢管理公司的幫助,他們想了解政策的變化對于特定人群的住宅及其相關需求的影響,從各個城市室內設計風格到客廳廚房衛生間的大小、裝修風格、購買喜好,甚至墻紙的選擇……成功的設計實踐告訴我們,只有對用戶的深入洞察,才會有體貼入微的產品。正是這種深入,才是靈感與創造力的源泉,也往往決定企業的成敗。 |

附:本文2006年12月刊登于《財富》(中文版)2006中國最佳創新設計封面專題