如果上帝是一名工業設計師,他也不一定能得iF獎。

這并不是一句玩笑話,作為工業設計領域的“奧斯卡”,獲得德國漢諾威iF Design Award(簡稱iF獎)是全球工業設計師夢寐以求的事。而在某種意義上,上帝也的確像是一名出色的工業設計師。親手設計了蘋果I、蘋果II的蘋果電腦早期創始人史蒂夫·沃茲尼亞克在其自傳《我是沃茲》中寫道:“設計者們不是造物主,設計只不過是我今生的愛好,我自認為是個干設計活兒的工程師,一個知道普通人感受的普通人。”

可是,那些蘋果電腦iPod 的擁躉們卻用自己的狂熱對沃茲尼亞克的話作出反駁,在他們的眼里,蘋果電腦的設計師就是生活的造物主,是值得頂禮膜拜的。設計師們把豐富的感情色彩賦予冷冰冰的產品,以滿足消費者的微妙心理──既害怕自己過時,又不甘心于流俗。擁躉們用自己的鈔票來投票,給予有著優良設計的產品以更多的支持。

事實上,從德國包豪斯時代興起的工業設計,已逐漸在人們的頭腦中形成了一種嶄新的視角,并占據了無可替代的地位,人們早已不再滿足于產品的使用價值,而是希望獲得更多情感上的寄托。消費者對于蘋果產品的狂熱只是工業時代的一個縮影。事實上,那些動輒以百萬銷量計的流行產品無一不是在工業設計上極其出色的產品,它們實用、時尚,分外惹人喜愛,甚至連一些細枝末節都能觸及消費者的感受。

設計就是力量。據美國工業設計協會測算,在工業品外觀設計上每投入一美元,就可以帶來1500美元的收益。毫無疑問,工業設計已經成為“第二核心技術”、“次核心競爭力”。英國前首相撒切爾夫人早在20多年前就說過,英國可以沒有政府,但是不可以沒有設計。韓國也喊出了“設計救國”的口號,三星集團總裁李健熙曾經說:“21世紀企業經營的最后決勝關鍵,就在設計!”而依靠出色的設計,短短10年時間,三星集團就迅速成長為全球著名品牌。

“全世界最便宜的創新就是工業設計,在講求創新的時代里,確實更應該去做。”宏創辦人施振榮說。在“中國制造”向“中國創造”嬗變的過程中,工業設計或許真的是一條捷徑。

與消費者的本質對話

什么是工業設計?1980年,國際工業設計協會聯合會為工業設計下的定義為:對批量生產的工業產品,憑借訓練、技術、經驗及視覺感受,賦予產品以材料、結構、形態、色彩、表面加工以及裝飾以新的質量和性能。當需要工業設計師對包裝、宣傳、市場開發等方面開展工作,并付出自己的技術知識和經驗時,也屬于工業設計的范疇。工業設計的核心是產品設計。

如果回歸到經典的營銷理論,我們就可以清楚地看出工業設計所占據的重要地位。在4P營銷理論中,產品要素放在價格、渠道、促銷三個其他要素之前。良好的工業設計本身就對營銷具有極強的拉動作用。

工業設計提供了一種全新的視角,以詮釋企業價值觀與顧客價值觀的對接。業內專家指出,工業設計是實驗室與大眾市場之間的橋梁。一項全新的科研成果,更是離不開工業設計的幫助,最終轉化為可以大眾化生產的產品,并獲得經濟利益。

事實上,對于工業設計的營銷作用,企業也是逐步認識其重要性的。一個經常被提起的例子是美國黑色福特T型車,從1909年到1923年,總共生產了250萬輛,十幾年間基本上沒有做過設計上的改進,因為福特當時的看法是“不管顧客需要什么,我們只生產黑汽車”,而當通用汽車推出新式樣汽車后,福特便在市場競爭中落伍了。如今,大部分企業家已經明白,再好的技術也需要工業設計為其錦上添花,使之變成有價值的產品,而工業設計也從以產品為中心轉變到以人為中心。

“企業提供的產品,不一定是性能最強大的,但應該是用戶最需要的;不一定是功能最全面的,但應該是功能最完美的;不一定是材料最昂貴的,但應該是造型最富有美感的;不一定是價格最便宜的,但性價比是最好的;不一定是功率最強大的,但應該是最舒適安全的。”營銷專家雷旭鵬認為,工業設計所倡導的科技進步、文化內涵、人文關懷和對環境的關注,恰好是消費者和市場營銷的終極追求。是否關注工業設計,對于營銷結果而言,是迥然不同的。

美國洛杉磯藝術中心學院理論系和研究生院教授王受之認為,蘋果電腦就是通過設計來提升市場的最好例子。“在世界產品設計領域,蘋果電腦具有獨樹一幟的地位。因為美國的工業設計不像意大利、法國、德國、日本的工業設計有一個比較統一的形象,而是趨向多元化,受市場驅動大,因此難以形成一個很完整的設計概念和設計脈絡。蘋果電腦在CEO史蒂夫·喬布斯的領導下,其產品設計具有鮮明的品牌特征,突出了產品形象,代表了美國工業設計的最高水平,并且能夠影響甚至左右某些產品設計、平面設計、廣告設計的世界潮流。如果要講美國的工業設計,不講蘋果電腦的產品設計是沒有辦法講的。”王受之認為,對于電子產品而言,由于技術方面的原因,產品設計比較復雜,顯示復雜,結構復雜,因此消費者很不容易掌握使用方法,要學習好久才能掌握產品的技術內容,而蘋果電腦反其道而行之,走所謂“使用者友好”(Users Friendly)路線,對產品進行設計,因此無論多么復雜的電子產品,消費者很容易就掌握了使用方法。

因為在產品的設計上追求實用性、獨特性,蘋果電腦的產品成為一種時尚的象征。雖然在功能上蘋果電腦并沒有取得非常重大的突破,但是通過產品設計所打造的時尚感,蘋果電腦獲得了非凡的成功。“‘蘋果’與其說是一種世界觀,更準確地說,不如說是一種生活方式。”王受之說,“‘蘋果’能夠很好地把握住青年消費者,特別是青年職業層消費者的心理,在產品研發、品牌包裝、廣告推廣方面,都能夠很準確地打中他們的心,而這些人又是時尚的領導者,我們稱他們為‘trend setters’,這樣就可以影響其他消費群體了。”

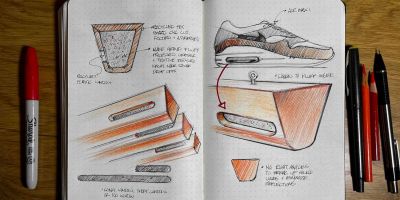

沃茲尼亞克說設計師并不是造物主,而是一個知道普通人感受的普通人。現在,我們終于可以將這句話理解為:沃茲尼亞克非常清楚地明白,自己的設計是為了消費者而做的。因為,即使是造物主也不見得能深入地洞察消費者的需求。這也意味著工業設計所帶來的營銷思路的轉變。如今,蘋果電腦的設計師會把新產品設計草案放到狂熱用戶聚集的網絡論壇上征求意見,諾基亞的信息搜集團隊會不定期地穿梭于米蘭和里約熱內盧等時尚中心,同建筑師、家具設計師、油漆匠乃至學生交流信息,觀察人們使用手機的方式以獲得設計靈感。

毫無疑問,不顧消費者的需求,完全由設計師憑空想象,再通過廣告、公關等方式強力將產品信息灌輸給消費者的時代已經過去了,惹人喜愛、人性化的產品才能促使消費者主動關注。如今,消費者擁有了越來越多的選擇權,甚至在產品設計之初就已經參與進來,提供自己的意見。設計師的風格、流派已經不再重要,消費者的喜愛才最重要。

針對消費者擁有更多的話語權,華人世界首位獲得iF大獎的設計師、華碩電腦設計主任蕭銘楷認為設計師相形之下變得“渺小”了,他“抱怨”說:“從2005年開始,全球消費者就通過各種方式表達自己的要求,有人在網絡論壇上,有人在Youtube視頻分享網站上,還有人直接打電話給設計師。很多民間的意見決定了設計的走向,設計師突然變得渺小起來,變成了一個群體意見的執行者。”

對于由“數碼化、技術化、市場網絡化所造成的設計民主浪潮”,王受之的看法并不樂觀。“對于設計界來說,這種發展趨勢,可能會對設計的發展造成不可估計的影響,因為一旦消費者自己可以決定設計,那么設計到底怎么走就成了個大問題。消費者對于設計的認識,以往是通過設計好的作品受到了潛移默化的教育,而現在這種教育所形成的觀念則成了他們的本能感覺,但對于設計的認識,單靠本能是不夠的,因此設計有逐步庸俗化的傾向。現在中國人買房子之后自己動手裝修,自己主導設計,整個住宅設計的水平不但沒有提高,反而走向極端庸俗化,就是一個例子。”王受之說,“不照顧消費者的要求不行,完全討好消費者進行設計,最終對消費者也沒有什么好處,反而妨礙了一個民族設計水平的提高。一些設計師認為,讓消費者通過網絡支配設計,一個直接后果是單純趨向‘形式’,而忽視了設計的原有宗旨:功能性的完善。如此一來,設計就不再是解決問題的過程,而越來越成為娛樂性的活動,這是一個很大的問題。”

薄利多銷之憂

“Made in China”已經在全球遍地開花,可是中國企業也就驕傲了那么一小會兒。伴隨著食品安全問題、玩具召回事件,“Made in China”在外國人眼中逐漸變成了廉價、土氣、質量低劣、模仿、抄襲的代名詞。

好在中國企業逐漸認識到了工業設計的巨大作用。以珠三角為例,越來越多的本土企業愿意為工業設計花錢,而以前它們認為這是浪費。許多中小企業主認識到,僅僅依靠OEM做代工,總有一天會被淘汰,只有堅持原創設計,企業才有希望。

不過,談及中國產品整體賣相不好的問題,王受之卻認為,主要問題并不在于工業設計的水平怎么樣,而在于體制的完善和對智慧產權的保護水平。“土里土氣的產品是有的,但是中國企業給國外著名品牌加工的產品卻十分地道。其實蘋果電腦的iPod 和三星電子的產品基本上都是在中國生產的,因為對外國的產品我們有嚴格的管理體制,有嚴格的智慧產權的保護,因此為國外著名品牌加工的產品可以達到國際水平。而對于國內的設計,我們則缺乏足夠的保護和營造一個合適它發展的土壤,導致缺乏創新、假冒偽劣橫行,體制是關鍵。”

《新營銷》記者在對珠三角相關企業采訪的過程中,也聽到了類似的聲音。“產品給人笨頭笨腦、土里土氣的感覺,并不完全是設計的原因,還有成本和工藝。”廣州原子設計有限公司總經理梁志亮說,在他們合作過的客戶中,既有外資廠家,也有內地的中小企業,雖然設計效果差不多,但是產品生產出來之后的效果卻有很大的差別,內地企業的產品往往給人檔次低的感覺,其主要原因是受到了成本制約。“現在許多企業走進了死胡同,發現再不做工業設計的話,可能就無法發展下去了,它們的工業設計意識提高得很快。但與此同時,它們又發現工業設計加大了成本壓力,讓它們無法承受。”為降低成本,現在許多中小企業在設計上以抄襲為主。梁志亮說:“在這個市場上,對一個市場接受程度比較高的產品進行抄襲,基本上不會虧本,可以避開新產品開發的風險。”

另一個制約因素是工藝落后。“在設計界以外的人看來,蘋果電腦的設計對其大賣居功甚偉。但我與設計界同行交流的時候,我們都認為,如果僅僅從設計理念來看,iPod、iPhone并不能說特別好,關鍵是設計師的理念、構想能夠通過生產工藝完美地表達出來。比如說,蘋果電腦的產品,其表面材質、材質的表現形式、連接處的處理,可以說近乎完美。反觀國內的電子產品,設計上是能夠做到很好的,但是在生產工藝上卻達不到很好的效果,于是一些電子產品便成了畫虎不成反類犬。”梁志亮說。

業內人士表示,雖然中國企業的工業設計意識正在逐步提高,但是要真正發揮工業設計在企業營銷上的作用,就必須加強工業設計管理。設計管理并不是說讓工業設計師管理企業,而是說企業家管理工業設計,更多地關注工業設計在企業內部的協同性、動態發展性,通過工業設計與企業營銷戰略的良好對接放大產品的競爭優勢。比如,韓國三星電子斥資數億美元以改善電冰箱、洗衣機、手機等產品的外觀、觸感、功能,借助市場調查引導產品設計,并由此獲得了巨大的回報。

上個世紀六七十年代,中國臺灣地區以勞動密集型的外向加工工業為主,生產的產品被視為質次價低的大路貨,然而,如今臺灣地區已經成為全球著名的模具開發基地、全球電子產品的重要產地。在臺灣產業升級的過程中,工業設計功不可沒。這對于幾乎處在相同位置、為OEM諸多弊端而苦惱的中國內地企業來說,多少會有一些啟發。

縱觀全球,當許多國家把工業設計作為國家創新戰略的重要組成部分,投入巨額資金,并在產業政策上予以扶持的時候,中國企業沒有理由依然把自己局限在價格廝殺、營銷概念炒作等低層面的競爭上。

“中國企業和設計界還不懂得如何真正地建立自己的品牌,我們還沒有史蒂夫·喬布斯這樣的人,還沒有這樣的企業家。急功近利,急于走捷徑,對于規模生產的考慮大于對品牌價值的考慮,其實是薄利多銷的觀念在作祟。我們在技術上投入少,在基礎科學研究上投入更少,因此表現在產品上就是后勁不足,除了模仿、抄襲,沒有什么辦法能夠突破,最后我們國家就成了一個規模化生產的大國,卻沒有品牌優勢。”王受之說。

工業設計,對于中國企業來說,任重而道遠。