01 針灸式策略中的文化錨點構建

“南橋源”是上海奉賢區南橋鎮在歷史城區更新背景下提出的重要規劃試驗項目,提出“一河鏈九珠”的針灸式更新策略,以浦南運河為紐帶,激活包括三古商城、沈家花園、古華園在內的多個文化節點。其中,沈家花園非遺館作為新建文化空間,承擔著連接傳統與當代、社區與手工藝的多重角色。本文基于整體更新體系,圍繞非遺館的設計策略、構造邏輯與建造實踐展開論述,重點分析其在參數化設計、機器人磚構、結構拓撲優化等方面的綜合實踐,嘗試提出一種以“文化-結構-建造”三位一體為核心的更新建筑路徑。

面對傳統城區更新的尺度、生態與文化復雜性,南橋鎮在“南橋源”更新體系中,提出“一河鏈九珠”的系統策略 —— 以浦南運河為骨架,串聯三古商城、沈家花園、古華園等文化與商業片段,通過 9 個節點逐步釋放公共性與文化能量。相較整街區重建,該策略強調“針灸式介入”,重視細部激活與原有肌理協同。

沈家花園位于其中段,是奉賢地區唯一完整保存的 20 世紀初花園式洋房群。非遺館即嵌入其更新體系的二期建設中,對面為修繕完成的歷史主樓。作為此次更新體系中的文化錨點,非遺館承擔著展示、教育、社區共享、數字建造示范等復合職能。

02 語境嵌合的場地策略

項目選址于沈家花園主樓中軸線末端,面對已修復的歷史建筑。設計以“克制嵌合”的姿態介入場地,通過尺度、材質與動線的協商,完成與既有園林語境的協同:項目體量以水平展開替代豎向對抗,融入園區低矮尺度秩序,入口避讓原中軸正對關系,提供觀看、緩沖與轉換空間。以傳統黏土磚、清水混凝土、玻璃為主要材料,構建與原主樓材料色調的對位關系。該策略強調新建筑在文脈中的“沉入感”,而非主導性表達,使其成為一個“潛在顯現”的文化裝置。

03 織理生成:參數化磚幕的設計邏輯

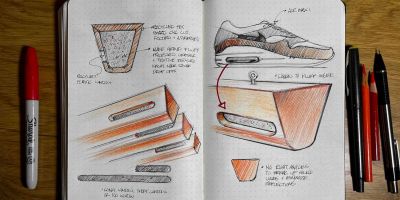

非遺館最具標識性的元素為其主立面上的“磚織幕”,該構件既是遮陽表皮,也是文化表征。其設計邏輯由“風掠水面”的自然意象出發,經由參數算法轉譯為結構邏輯:以均勻磚塊為單元,通過函數疊加生成旋轉角度與出挑距離為形成機制,形成類似“漣漪狀”的織紋表皮,磚幕作為建筑外表皮的同時也作為次結構自穩定系統,其背后為鋼龍骨支撐體系。通過可控的孔洞與窗帶排布,實現展廳內部均衡采光與遮陽節能雙重需求。該設計使傳統紅磚在算法控制下展現“柔性織物”的視覺感知,實現“再材料化”與“再構造化”的雙重轉譯。

04 機器人砌筑的建造系統

立面磚幕的實現依托于機器人建造體系。設計團隊與數字建造平臺合作,采用機械臂在工廠進行逐磚精準預制,現場通過分段拼接方式裝配完成。整個流程體現為:該項目實現設計到制造閉環,先從參數模型導出磚位信息,自動生成編號與坐標。通過位置信息,精準控制機械臂作業路徑,通過預制裝配施工,分段拼裝,干式連接,無需腳手架作業,大幅降低現場濕作業。磚塊采用可替換式掛件節點,支持局部維修與更換,延長生命周期。據測算,整體工期縮短約 30%,材料浪費降低 40%,展現出數字建造在文化項目中的技術適配能力。

05 室內空間:結構-動線-環境的三重耦合

室內并未訴諸裝飾性陳列,而是通過 “結構—動線—環境性能” 的多重耦合,打造可步入、可感知的力學-敘事載體。進入前廳灰空間后,視線被主動引向中心的清水混凝土通貫核空間:這座貫穿三層的結構/交通核心體以雙向漸進結構優化(BESO)為幾何依據,既承擔豎向荷載,又統籌空間組織與微氣候調控。

-結構-動線整合

折板-剪刀墻式核心將豎向力流導向兩側基座;樓梯踏步在受拉邊緣懸挑,使“行走路徑”與“受力路徑”疊合,從而把交通體驗轉譯為可讀的結構剖面。

-光-材質交互

頂部狹縫天窗與側向點狀開口共同構成立體光井;自然光沿折板滑落,在墻面投射出類似結構性能云圖的光影,令觀者在行進中直接感知力學場與光場的動態對應。

-環境-氣流協同

核體空腔利用煙囪效應形成垂直通風;外層磚織幕提供的準自承遮陽與核心排風道互補,構成非空調季節的被動降溫策略。

-功能-場景轉譯

核體外圍為 24 m × 12 m 的無柱矩形展廳;可移動隔墻與地面插槽系統允許空間在“展陳”與“手工坊”之間快速切換。BIM 預留的機電干線槽隱藏于樓板腔體,確保室內凈高與聲學完整性。

在這一語境中,室內被塑造成一座可步入的“結構-環境儀器”:清水混凝土的理性張力與磚幕過濾的柔性光暈相互疊合,使數字化建造邏輯與地方材料語義在步行尺度上完成深度互文。