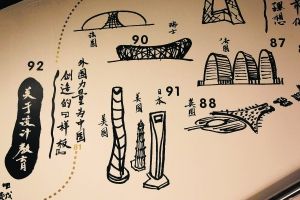

發生在中國的所謂“當代設計”,滲透在近三十年來的社會、經濟、文化、商業等環境的劇烈變遷之中。在經歷了一系列開拓、尷尬與掙扎之后,儼然發展成為中國社會一股強勁的生產力。近日,《全方位中國設計》展和《藝文中國・設計論壇Ⅱ》于天安時間當代藝術中心舉行,來自建筑、工業、產品、平面等領域的設計師,用藝術作品探索著各自領域內設計方式的更多可能性。

觀念探討

對環保材料 存在認識分歧

建筑設計普遍從形式著手,但在建筑師張永和看來,建筑技術至關重要,“技術能夠把設計往前推,同時也是為了能解決一些問題,如可持續發展的能源以及污染問題。”目前,張永和正在探索以塑料作為材料延續傳統設計的精神,“這次的展品就是用玻璃鋼做的,它的關鍵詞就是輕。重的房子意味著要挖很深很沉重的地基,消耗大量能源和資源在運輸上。現在我們用的玻璃鋼的重量從某種程度只有原來的六分之一。”

建筑師周偉則認為,選擇某一種材料去實現低碳環保的想法并不太現實,“任何一個材料,如果說是非常環保的,實際上在開采時有可能是對另一個地方的生態破壞。所以從生態來說,很難做到絕對環保。”

“我覺得環保材料,或者好的材料一定要在一個美學基礎上做出來,才能發展得更完善。”設計師邵帆表示。

在石大宇看來,不同材料設計出來的效果會截然不同,“如果最后選擇使用一種材料,我們就應該做很多嘗試,把最好或最不好等多種可能性弄清楚再做決定。同時,我認為最好的質感應該不是外表的裝飾,而是能夠表現出內在的理念。”

文化資源

或被互聯網覆蓋

孫華表示,80后的思維慣性和工作方式都是在互聯網大環境下形成的,“互聯網的搜索已經遠遠覆蓋了文化層面上的東西,呈現出來的也如互聯網搜索結果一般,是不成系統的碎片化,在一種失控狀態中。”

石大宇從小對臺灣的填鴨式教育并不習慣,成績也不優秀,但到美國留學后,那里的自由式教育讓他死心塌地地讀書,還第一次拿到獎學金。兩種背景下的學習經歷給身為設計師的石大宇帶來了優勢,“我可以跳出自己中國人的身份,用美國人的方式工作,又可以以中國人的理念做設計,所以我的設計資源并不匱乏。”

建筑師張永和根據場地的挑高空間,創作了一件名為“玻璃鋼宅”的建筑裝置。“玻璃鋼宅設計的出發點是材料,而不是形式,采用玻璃鋼作建筑的結構材料,在地基、運輸等方面具有明顯的節能減排優勢。”張永和表示,裝置的重點一方面在于材料本身的研發:通過嚴謹的材料受力實驗,總結玻璃鋼的受力規律,找到最佳的材料配比方案。“另一方面是建造體系的研發:相比于混凝土、鋼材,玻璃鋼建筑更適合預制裝配而不是現場制作,節點連接更適合插接灌膠而不是焊接或澆注,由此,玻璃鋼建筑是一種快速裝配式建筑,建筑的形式直接反應了建造的過程。”

觀點分享

張永和(建筑師):不光是建筑設計中,我覺得各個設計領域都有進一步提高技術含量的可能,這樣才能突破中國設計的界限和余地。

石大宇(設計師):我們可以從傳統的東西里學到很多智慧,但這個智慧不是說直接拿出來就用,而是應該重新思考一下怎么用,找到新的應用方法。在這個過程中,我們會遇到很多問題,找到自己的答案,表現出來的東西就不一樣了,這也是原創。

孫華(AHA聯合創作團體成員):我們做很多事情的時候,很多細節都完全靠感覺,沒有建立系統,所以很多東西就被無意識屏蔽掉了。但在這個過程中,很多東西都牽扯到設計,這些細節無疑會影響最后的結果。正如一位瑞士設計師所說,我們做任何東西都拿出做手表一樣的心態,在細致和敏感的狀態下,做出來的作品才是精美的。

周榕(清華大學建筑系副教授):質量并不等同于精致。質量應該取決于你的思想含量。

|