摘要:一盤菜有“賣相”,一本書同樣也缺不了“賣相”:內容固然重要,書籍設計卻可以讓更多人注意并喜歡上它。

創意場

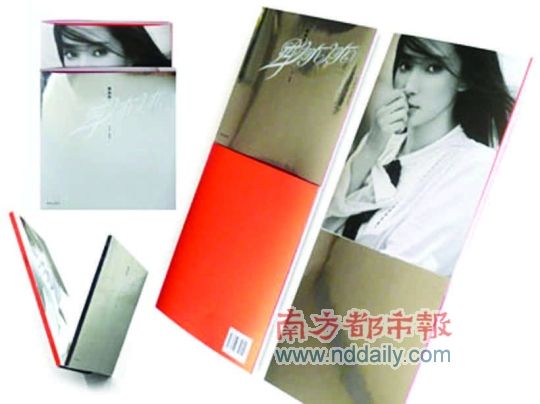

一盤菜有“賣相”,一本書同樣也缺不了“賣相”:內容固然重要,書籍設計卻可以讓更多人注意并喜歡上它。11月9日在深圳圖書館開幕的“美哉書籍”———2011深圳書籍設計邀請展就向公眾展示了書籍到底可以有多“美”。

展覽以“設計,讓閱讀更美好”為主題,展現20位當代著名書籍設計師的作品。200件參展設計以新作居多,也包含了名設計師們的代表作品。

如此密集地邀請國內知名書籍設計師共同參與書籍設計展,對深圳來說是第一次,展覽不僅囊括了靳埭強、呂敬人、寧成春、朱贏椿等國內知名的設計大家,也有趙清、小馬哥等近年在國際上嶄露頭角的設計新銳。在展覽開幕當天還舉辦了同主題的設計論壇,設計師們熱情地分享了在書籍設計上的體悟和心得,正如活動的策劃人設計師韓湛寧所說,邀請展為探討書籍設計的發展提供了一個交流的平臺,也為將來的書籍設計指出方向。展覽將持續到11月22日。

“這不是你的作品,這是我設計的關于你的作品”

“書籍文化的主體具有雙重性。”作品曾獲“中國最美”書籍稱謂的著名設計師劉曉翔認為,文本作為書籍文化的第一主體毋庸置疑,而書籍設計作為第二主體,則獨立于文本之外。也就是說,書籍設計是設計師對文本的解構和重建,設計想要完全符合文本作者對文本的視覺想象幾乎不可能。

“文本僅僅是供設計師使用的素材,就好比導演手中的劇本,表現劇本是導演的事,當然導演要尊重劇本,設計師也要尊重文本,不然就可能被編輯、出版社炒魷魚。”劉曉翔引用荷蘭著名書籍設計師Im aBoom在上世紀70年代說過的一句話,為設計師、文本作者、文本的關系做了總結———“這不是你的作品,這是我設計的關于你的作品。”

設計師韓家英指出,書籍設計也存在“過度設計”的誤區“設計師十分喜愛書籍設計,因為這是一個可以極大程度展示設計師才能的載體,所以一旦遇到好的選題,有的設計師往往‘用力過度’,不但沒有給閱讀帶來舒適感,反而過于花哨累贅,這是一種極端現象,存在于很多年輕的經驗不足的設計師中。”

韓湛寧也持相似觀點,他認為“過度設計”是因設計師沒有從整體把握文本和設計的關系,應在理解文本的前提下,用設計的力量展現內容,卻又不“搶”內容的風采。

“但是‘設計不足’和粗制濫造又是另一個極端。”韓湛寧感慨,有些書籍設計中,設計師參與太少,與文本之間存在差距。“現在提出‘編輯設計’概念,設計師介入文本,根據文本的需要,將設計豐富起來。”

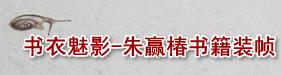

南京師范大學出版社藝術總監、設計師朱贏椿則拿自己設計的作品為例闡述了相似觀點:設計《光陰》———一部講述二十四節氣的書時,他想到了插圖應該讓懂得畫畫的農民去創作,“文本中二十四節氣講的是農耕,生活在城市里的畫家是不懂的。”由農民繪成的插圖帶來的質樸感對文本呼應和豐富,給很多讀者留下深刻的印象。

提供多感體驗的傳統書籍設計不會因電子書而消亡?

“電子讀物對于紙質書籍設計是不是威脅?我個人認為這是共生而非你死我活的問題。”來自北京的設計師吳勇解釋,紙本讀物與電子讀物的屬性不同,“即便紙制品讀物都分收藏式、平裝等,不同的方式有不同的閱讀群落。”

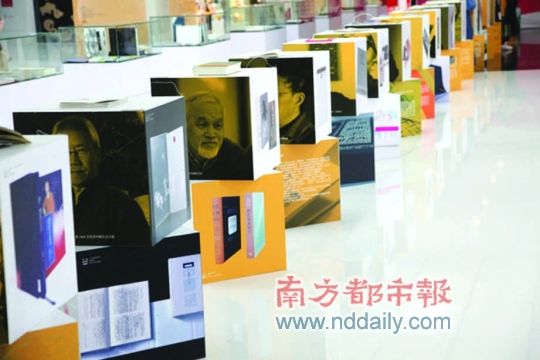

“如果將閱讀理解為用眼看,就狹隘了。”朱贏椿引用日本設計大師的“五感”來描繪閱讀:閱讀應該是視覺、觸覺、嗅覺、聽覺的完美體驗,而電子書籍目前還不能滿足這些條件。朱贏椿以自己設計的《不裁》為例,這是一本需要讀者自己去裁剪才能進行閱讀的書籍,“在報紙、電腦讓人應接不暇的時候,出一本為閱讀設置了小小障礙的書,讓讀者循序漸進邊看邊裁,視覺之外的觸覺嗅覺都調動起來,最終讀者會收獲一本自己參與改變了質感的書。我們應盡可能給紙質書籍注入新元素,吸引讀者的注意力。”

設計師寧成春主張把書做成藝術品,把“這種紙制的東西”做成具有工藝之美的器物,讓書展現不同的魅力,“紙質書要找出路,如果非要和網絡同質化競爭肯定死掉。”

韓湛寧認為,電子媒體的出現和發展,就像帛書、竹簡的更替,無可逆轉,但紙質書籍不會輕易消亡,只不過發生了角色轉變:工具書、商業書這些快速消費的書籍制成電子書更方便,但藝術類文化類,具有收藏價值的書仍具有保留的價值。“ipad上的讀書軟件也模仿紙質書籍的翻頁,有些模仿發黃的書頁,說明人們還是喜愛紙質書的形式感。”

同時,韓湛寧也指出,電子媒體的介入,為書籍設計開辟了另一條路徑,“有些客戶在發行紙質書籍雜志時,也會同步推出ipad電子版,作為設計師不應該拒絕新媒體,而是勇敢去嘗試探索。”

書籍設計意識不足、好文本匱乏,深圳設計師難獲施展空間

深圳設計師們在書籍設計圈里扮演怎樣的角色?畢學峰將中國書籍設計分為“體制內外”兩種形式,“北京上海這樣出版社密集的城市,聚集著很多‘體制內’書籍設計師,大批量地專門從事書籍設計,是‘正規軍’。深圳設計師則‘全面開花’,都是多面手,設計范疇寬泛,書籍設計只是工作之一,他們受限較少,不乏富有創意和個性的好作品。”

不過韓家英承認,深圳不是“書籍設計的重鎮”,深圳的書籍設計業沒有非常深入的職業化“深圳的設計師愿意接手有興趣的優秀書籍設計項目,在原創能力和專業素養方面也都得到業界的認可。但書籍設計畢竟是出版行業的末端,需要整個出版行業的支撐,深圳設計師明顯缺乏書籍設計的展示舞臺。”

韓湛寧指出,深圳的書籍設計曾獲得國內外的認可:2006年“中國當代書籍設計家40人邀請展”有5位深圳設計師參加,2008年日本頂級設計雜志《idea》邀請的13位中國設計師中也有2位深圳設計師……深圳有較好的讀書氣氛、龐大的讀者群、持續的讀書活動,“但由于出版公司有限,出版商對書籍設計的認識不夠,不愿投入太多。設計師的專業設計水平和讀者的熱情卻沒有充分結合,非常可惜。”

設計師張達利對此持贊同意見,“深圳的出版行業較弱,出版方也不愿意為書籍設計支付較高的費用,導致深圳設計師較少參與本土的書籍設計。”不過他指出,設計師未充分參與書籍設計的關鍵在于本土少有高質量的文本“如果有高質素的文化藝術文本,即便價格低甚至不付錢設計師也愿意做。”

【點擊欣賞展覽精彩作品】: 2011深圳書籍設計邀請展展覽作品平面設計

工業設計

CG插畫

UI交互

室內設計

建筑環境

Tel:0755-21041837 客服:serve@333cn.com 資訊提交:news@333cn.com