|

|

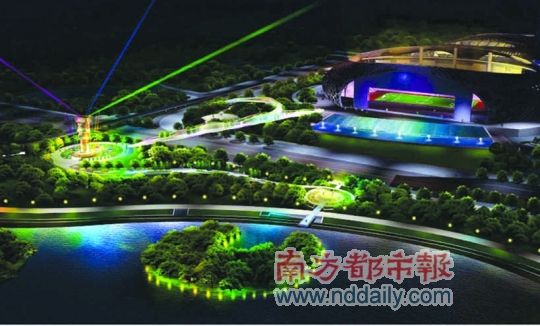

“青春的接力”設計方案效果圖。

|

大運結束,大運火炬塔則留在了深圳。如何對待大運留給深圳的這一永久遺產,“蝶變”和“青春的接力”這兩個大運火炬塔紀念廣場設計方案能否將公眾生活與城市形象融為一爐?

9月1日,在深圳城市設計促進中心促成的大運會火炬廣場設計概念公示階段討論會上,施工方、設計方、建筑評論家、各方規劃師、設計師以及市民代表等坐在一起,表達自己對于火炬廣場的看法與期望:普通市民最為關注火炬廣場未來的建設是否可以給自己提供一個方便舒適的生活環境,而建筑師、評論家則希望不要“過度設計”,尊重大運這一歷史事件的原貌。實用性和便利性始終是討論的焦點。

兩個方案均非定稿,市民可登陸網站提供意見

“蝶變”方案寄寓意為深圳三十年的美麗蛻變,華麗轉身,同時也是對年輕人追求幸福生活和浪漫色彩的體現。而具體的設計上,青春大道不再與春繭海之門中央連接,而是以雙曲線的蝶形平面與其兩翼相連,火炬塔紀念廣場以“新繭”的形態延伸到海濱,呼應“春繭”的建筑表皮形態向地面延展為大地景觀,并與蝴蝶翅膀上的華麗紋樣暗合。

而“青春的接力”,最明顯的設計改動是將火炬塔遷移至南側小山頂旁的一個圓形小高地廣場,而從舊址到新址的道路則命名為“接力道”。同時,在“春繭”的東南角以直線形人行天橋與火炬塔大運紀念主廣場相連,命名為“踏浪橋”,用“塔”和“橋”接力未來,值得一提的是,在概念方案中,還要在深圳灣內新建人工島“U U歡樂島嶼”。

對兩個概念方案,深圳城市設計促進中心黃處長強調,方案并非是最終決定的設計方案,而是更加概念化和“務虛”的,希望可以有更多的市民在9月10日前登陸市建筑工務署等網站了解并提供不同的意見,從而讓設計方案更加貼近城市和市民的需要,以設計去解決市民的問題。

方案被駁過度設計,應讓市民自發創造空間功能

針對兩套概念方案,建筑評論家賀承軍直言不諱,在他看來,這兩個方案有個共同點,那就是“為了衣架買西裝”,設計思路方面有問題。他建議,不要再大張旗鼓地建設巨大的廣場,因為深圳灣本身已經有宏大的規劃。加之,之前表演臺拆除,改建天橋,現在繼續設計火炬廣場,有“好大喜功”的嫌疑,“塔不要動,也不要大型廣場”,深圳未來還會有新的事件,沒必要將大運絕對化。

城市設計處的規劃師曹婕也有相同觀點,她認為,大運是深圳的一個城市事件,是一段共同記憶,的確值得紀念,但紀念的方式不全然要將概念“做大做強”。曹婕介紹,當初討論大運火炬塔的方案時,設計師們非常希望可以用海的材料———鵝卵石鑄成一個火炬塔,在每個鵝卵石上刻下為大運奉獻的深圳人的名字,“深圳灣一帶早已有一個具體的規劃計劃,大運火炬塔作為重要紀念,可以與深圳灣設計格局更好融合,而不是打破其原有的整體計劃”。

中外建建筑師巴勇則給出更多具體的建議:火炬廣場的設計應該更加市民性、公園性和歷史性。他認為市民的尺度和需求應該被重視,畢竟市民才是火炬廣場主要的使用者,而非設計師,而火炬塔是深圳灣公園的一個組成部分,可以設置一些泛海濱活動,就像橫濱海岸公園,防腐木鋪滿的廣場,讓人有“躺上去”的沖動,任何市民活動都可以,“沒必要去刻意規定使用功能”。對于歷史性,巴勇的解釋是,不要刻意創造歷史,應該尊重當初事件發生的原貌,而不要過度設計,讓市民自發參與互動,自然會形成一些功能。

奧博能總經理鄧旻衢作為海龜設計師,將很多國外的經驗介紹給大家,他認為城市始終是為人設計的,與其花太多心思在圖案化和象征化的表達,不如去實際解決人如何在城市可以更好地活動與交流。他舉例,芝加哥的公園廣場更愿意以“直接”的形式讓市民活動,讓藝術和文化在這里進行,“廣場和公園只是媒介”。同時,鄧旻衢提醒設計者,概念方案中設計填海造陸的人工島,對深圳灣處的生態更像是一種破壞,設計方案最好可以將真正的景觀還原給市民,給他們的活動提供美好的微環境,“大人可以帶著孩子在海邊散步、休閑,而不需要堆砌太多教育性的信息”。這些人工的設計,最好隨著時間的推移,同自然融為一體。

公眾參與活躍,聚焦交通便利、維護成本等實用元素

不僅行業內的設計師、規劃師十分關注大運火炬廣場的設計,市民對于此次設計方案也十分關注。據黃處長介紹,很多市民向他們發來自己的“調查報告”,其中有現在拍攝的圖片,有自己的分析和設計的建議。其實市民更為關注的是火炬廣場在其生活上的實用性而非設計性和象征性。

退休教師吳先生就是其中一位熱心市民。他認為未來對這部分區域的規劃,一定要考慮市民的出行方便。他發現春繭至火炬這一帶,雖然綠化做得非常出色,但是在綠化帶間沒有人行道,要穿行就要走濱海大道輔道,車輛很多十分不安全,他呼吁能不能設計幾條可以讓市民穿行、親近綠色植物的人行道,“不需要很長,只要可以連接,不要讓我們繞那么遠的路”。

海岸城地產董事朱力為也提到,深圳灣這一帶,交通不夠便捷,地鐵和巴士相對較遠,如果自駕前往,未來的設計規劃中就應該為這些市民提供一部分停車場。他還提出,在概念設計中,“春繭”前的“人造瀑布”似乎很難維持,這種動態的布景成本很高,基本在一兩年內就會功能失效,成為“死景”,“花的都是納稅人的錢,低成本、易維護”的方案更可取。

火炬所屬的深圳灣公園管理中心主任任潔也希望火炬塔廣場的設計不要過度夸張突兀,她認為深圳灣公園是個簡潔大方的地方,有13個不同的景區,火炬廣場完全可以作為其中之一,只要因地制宜,老少咸宜便是最好的選擇。她補充說,希望可以有一個火炬旁的維護站,“政府給我們的任務是要看護好火炬,不過24小時進行看護的工作人員十分辛苦,希望可以給他們提供一個休息的場所”。

目前,深圳城市設計促進中心仍在積極地搜集來自社會各界和市民的建議,他們在深圳市建筑公務署官方網站、深圳市規劃和國土資源委員會官方網站和深圳城市設計促進中心網站都有設計問卷,在其官方博客也進行問卷調查,有興趣的市民不妨去談出自己的建議,參與打造深圳人自己的火炬廣場。

平面設計

工業設計

CG插畫

UI交互

室內設計

建筑環境

Tel:0755-21041837 客服:serve@333cn.com 資訊提交:news@333cn.com