摘要:如火如荼的中國當代藝術,已經影響到人們的精神生活,成為媒體關注的焦點。展覽、批評、拍賣、收藏這些關鍵詞編織著市場的神話。藝術作品的風格、歷史價值讓更多的人們思考,從“黑、白、灰”到“紅、黃、藍、青、綠、紫”到“卡通一代”的當代藝術進行著怎樣的圖式演變。藝術作品風格化、品牌化是不是藝術結合商業(yè)的成功典范,讓我們看看藝術家的作品風格,進入當代藝術圖式的語境中去品讀、分析。

波普藝術時代的開始

波普藝術是世界藝術歷史上的一個時期,一個藝術與商業(yè)嫁接的時期,20世紀50年代初萌發(fā)于英國,50年代中期鼎盛于美國。然后在世界各國相應興起。波普為Popular的縮寫,意即流行藝術、通俗藝術。波普時代的來臨,是在工業(yè)時代商品經濟的背景下產生,消費文化的刺激讓藝術作品廣告化、口號化、快速化、品牌化。波普藝術影響下的藝術作品也像廣告一樣,表達藝術家的思想更明確、更具有象征性、可讀性。

左:漢密爾頓 《我們今天的生活為什么如此不同?》 1956年 拼貼 美國波普藝術

右:王廣義《可口可樂》1999年 油畫 中國波普藝術

波普藝術在上世紀80年代進入中國,90年代影響了中國一批藝術家,他們把波普藝術結合中國文化的象征、解讀,用藝術的表現形式見證了這個時期的藝術歷史,“政治波普”一種帶有反諷的中國式波普形式,闡釋著紅色文化背景下遺留的傷感,從解構中國政治文化的“紅、光、亮”到“黑、白、灰”到“紅、黃、藍、青、綠、紫”到“卡通一代”,這些藝術的根源從內容和形式上都受波普藝術的影響。

“黑、白、灰”到“紅、黃、藍、青、綠、紫”

中國當代藝術的開始,學者們都把他推到“85美術新潮”,完善于“后89美術”時期。這個時期也是中國藝術走向解放的時期,藝術擺脫了政治的束縛,藝術回歸到藝術家表現自己思想的時代,一種關注當下人生活狀態(tài)的思考開始,藝術家百家爭鳴,盡管被認為是西方的“后娘主義”,但藝術的發(fā)展畢竟已經找到了自身的出路。

從中國當代藝術的作品風格來看,拋棄了以往的“學院派”傳統(tǒng)手法,大部分作品采用單色的手法來表現,這種表現手法有助于吸引人們的眼球,也標志著新一代藝術家作品要跟傳統(tǒng)的藝術作品劃清界限,走一條自己的藝術風格道路。

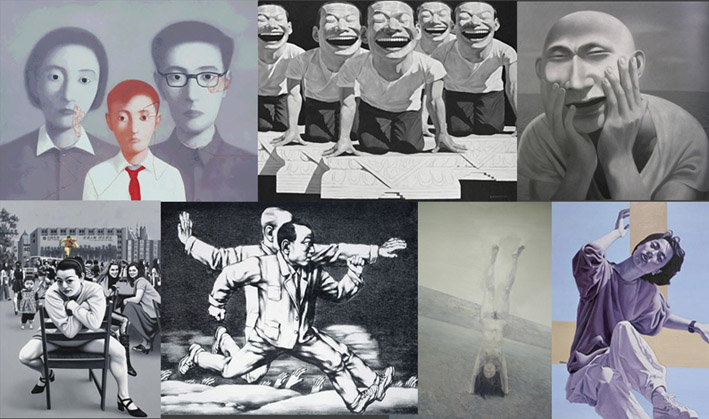

(黑白灰風格作品)作品作者:張曉剛、岳敏君、方力均、鐘飆、蘇新平、何多苓、喻紅

2007年由高嶺策劃的“黑白灰—— 一種主動的文化選擇” 展覽于7月21日-8月5日在今日美術館舉辦,參展藝術家名單有:陳界仁 、方力鈞、郭晉 、郭偉 、海波 、何森、李大方 、李路明、毛旭輝、石心寧 、忻海洲 、楊福東、楊少斌、尹朝陽、喻紅、張曉剛、趙能智 、莊輝 。這次展覽對當代藝術家的作品風格做了梳理,奠定了黑白灰藝術時代的學術價值。

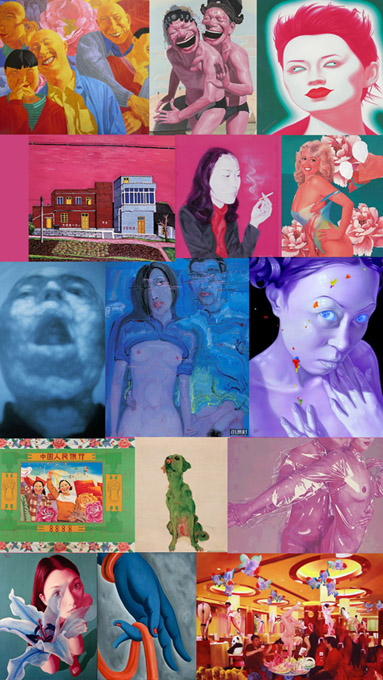

從“黑白灰”到“紅、黃、藍、青、綠、紫”的藝術風格演變,也是一種必然,藝術家們選擇了單色表現,需要用不同的鮮艷顏色來點綴這個充滿欲望的消費社會,單色——粉紫紅色成為整個時代的流行符號,它更能扇情的表達著這個社會。另外我們可以根據時代的背景來看,80年代的藝術家們處于中國文藝解放時期,“文化大革命時期“集體主義”的藝術大生產讓追求個性的藝術家必須削弱個性服從共性。“紅、光、亮”藝術標準和截取西方“印象派”時期的藝術語境已經和消費時代的新文化不符,思想的解放讓藝術家們的創(chuàng)作自由化,選擇鮮艷的顏色更符合這個時代的審美。從“艷俗藝術”的藝術家們的作品可以看到,(艷俗藝術家:俸正杰、王慶松、劉力國、祁志龍、胡向東、楊衛(wèi)、劉崢、徐一暉等)更多的粉艷表現了當時“消費文化”染指中國的情景,那些性感的廣告模特、可口可樂、萬寶路等眾多名牌一夜進入中國。藝術家們是時代的敏感者和先知,他們就地取材,根據當時文化特征拼湊出能夠體現當下文化的藝術作品,其色彩大多是“黑、白、灰紅、黃、藍、青、綠、紫”。

(紅、黃、藍、青、綠、紫風格作品)

平面設計

工業(yè)設計

CG插畫

UI交互

室內設計

建筑環(huán)境

Tel:0755-21041837 客服:serve@333cn.com 資訊提交:3319655717@qq.com