試論亨利·摩爾的雕塑

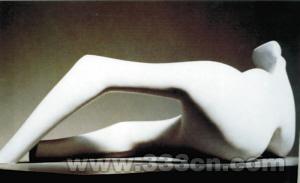

首次看亨利·摩爾的雕塑,是在一個展覽中,數十件作品在幾個展廳中被錯落地放置。我被它們強有力地震撼了,它們打動我的不是所謂的技巧,而是那深深的生命力。石頭本來是一種沒有生命的東西,而它們確實被摩爾賦予了實實在在的生命。

亨利·摩爾1898年7月30日出生于英格蘭約克郡西區卡斯爾福德一個多子女的礦工家庭里。這是一個安詳的小鎮,在英國留學的時候,我曾經漫步在此,實在令我無法想象的是,在這樣一個平靜、安詳的地方曾經出了一位雕塑人物。

摩爾的生平是豐富的,他在第一次世界大戰時參軍,后因受傷退伍。1919年,考入里茲藝術學校,獲得了皇家美術學院獎金。他受過嚴格的古典雕刻訓練,在其讀研究生的時候,開始對古埃及、埃特魯斯坎、墨西哥和非洲的雕刻產生強烈的興趣。1923年初訪問巴黎、意大利等國家的時候,又深深被中世紀的宗教雕刻和文藝復興時期的古典杰作所吸引。從1925年起,他一直在美術學院當教師,直至1939年。此后他放棄教職,住在倫敦郊區,從事職業雕塑創作。第二次世界大戰期間,他身為戰時藝術家,創作并描繪了戰時防空洞的許多素描。1948年,獲威尼斯國際雕刻獎。從此,他的雕塑聲譽蜚聲海內外。

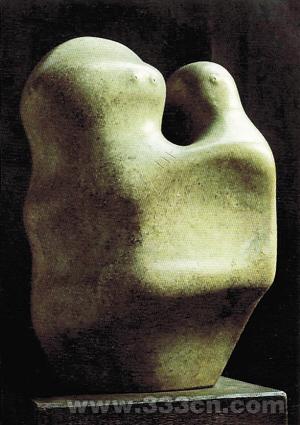

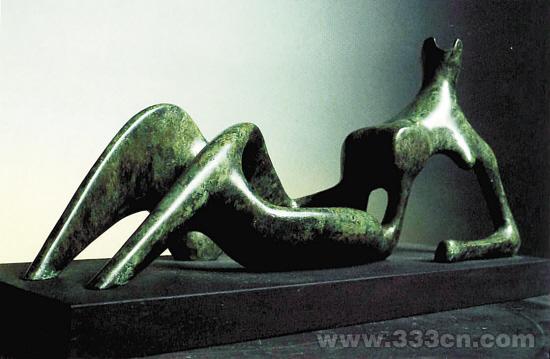

亨利·摩爾的作品最令人著迷的是它的孔道結構,它們顛覆了古典的雕塑空間。在古典的雕塑中,我們只能看到雕塑家所展現給觀眾的雕塑作品的一面,但是摩爾孔道,確把那不能觀察到的背后也揭示給了我們。所以,他的孔道結構實際上是對古典雕塑空間觀念的延伸。摩爾在他晚年與一位攝影家曾經提及了他作品中孔道的來源。摩爾小時候十分喜歡父親做的蘋果派,但是蘋果派是放在地下室,地下室非常昏暗,每次小摩爾進入地下室的時候,都要把門打開,使陽光能夠照射進來,這種類似孔道的觀點深深印入小摩爾的心里。

對摩爾這番論述,我們可以做如下分析,首先,孔道具有保護功能,因為這個孔道可以使陽光進入黑暗的地下室,使小摩爾的心里得到安慰;其次,黑暗具有誘惑性,在那黑暗的地方有著小摩爾希望得到的東西。所以,孔道對于摩爾來說,不僅僅是形式問題,而是與他的童年經歷有著一定的聯系。但是,真正使我感動的,還是摩爾對于自然形態的利用。他對自然的態度是“得其神”,而不是“得其形”,他選擇的這條道路與古希臘、羅馬以及文藝復興之后的道路迥然不同。也正是因為如此,他的雕塑才如此具有生命力。

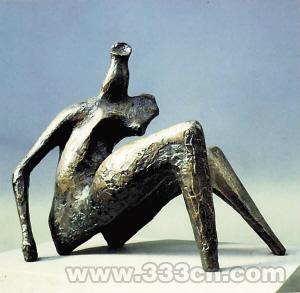

觀看摩爾的雕塑,要把握住的不是以往我們看西方雕塑的那種外部形式的魅力,而是內在的張力。摩爾十分強調雕塑中的“氣”,他自己也如是強調著:“最感動我的雕塑是生氣周流、氣韻自足,完全自立的,也就是說,它的構成形式完全可以被感知,并且作為完整的體塊以對位的方式來組合,而不只是在其表面像浮雕似地砍斫來顯現;這種雕塑不是絕對對稱的,它靜穆、強壯、充滿生機,向外釋放著大山般的能量和力量。它具有自身的生命,獨立于它所表現的外物之外。”

這一點,摩爾與古老的中國傳統似乎走到了一起。

中國的傳統講究與自然的和諧,強調“天人合一”。在畫論中,“氣韻生動”很早就成為評判繪畫的最高標準,而相對的“形似”,即所謂“應物象形”要低的多。這種觀念在以后的中國傳統繪畫中得到了加強,走到元朝隨著文人畫的興起,形似的觀念更加受到冷落。云林所謂的“逸筆草草,不求形似,聊以自娛”恰恰說明了這個問題。

|