風格

再后退一步,再 Zoom Out 一次,我們就看到風格了,風格同樣是一個較難明確進行界定的詞語。相比“花樣”“形式”,風格所處的視野更大,容納的外界因素更多,不只是設計內部的,而且從我們討論的對象,某個設計,它也經過了一定的泛化和歸類。如果某個設計存在的環境是單一的,那么就無風格可言,所以談論起風格就有了比較。

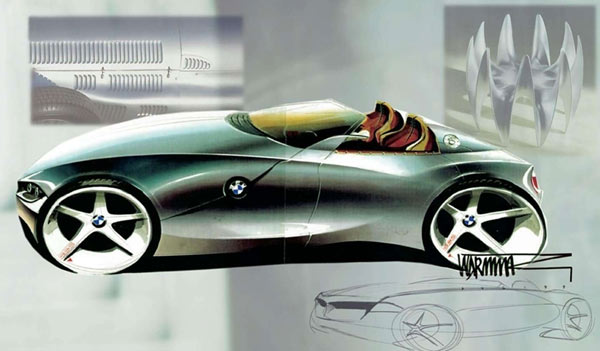

上圖(包括第一張圖)是上一代 BMW Z4 的車身設計師 Anders Warming 的手繪圖,剛推出時媒體的評價是“只有時間才能告訴我們這個新的寶馬運動型汽車設計語言是否能被人們接受”,而現在,幾乎可以在所有的車上看到緊繃銳利的線條,那“燃燒的曲面”也不知點燃了多少激情。Z4 繼承自2001年底特律車展上展出的 BMW X-Coupe 概念車,Chris Bangle 將 Frank Gehry 的 Guggenheim Bilbao 搬到了車身設計上。此后我們可以各種詞語諸如“硬邊主義”等等,即成為了風格。

如果說對“花樣”“形式”是原始的肉體的感官體驗,那么對于風格則有了一定的抽象,知識的介入或者經驗的追加,但無論知識還是經驗都還主要建立在認知層面的,就像我們會說“熟悉的感覺”,所以有時是難于言表的。我們可以看一下另一種角度對風格的認識,即從邏輯層面的知識出發,比如某某書上某某雜志上會告訴你某某風格的定義,然后按照著這個定義去認識事物,如果沒有在個人感官體驗上落足,則是一件非常不靠譜的事,而這種認識模式在我們周圍到處都是,尤其是時尚雜志之中,而很多廣告以及品牌的宣傳上也受制于這一角度。同樣,如果過分拘泥于歸類,那么將很有可能以偏概全,比如看到一個設計馬上就總結“這是什么什么”,這樣就斷了自己感受體驗之路。

作為設計師,都想探索和表達自己的風格,風格既是自我表達也是一種記名和品牌,當然很多設計師會說我不太在乎這個,但風格還是自然會形成的,就像每個人寫的字總是不一樣。

平面設計

工業設計

CG插畫

UI交互

室內設計

建筑環境

Tel:0755-21041837 客服:serve@333cn.com 資訊提交:news@333cn.com